記事を書き続けているけど、読者が集まらない

今回は、こんな疑問にお答えします。

私は、Webライティング、ブログに関する本だけを60冊以上読了。

ブログ超初心者に向けて、記事を書くときやブログ運営をする中で、実際に役立った本だけを書評するブログ。

「ライティングbookリコメンド」【ライブリ】

を運営しています。

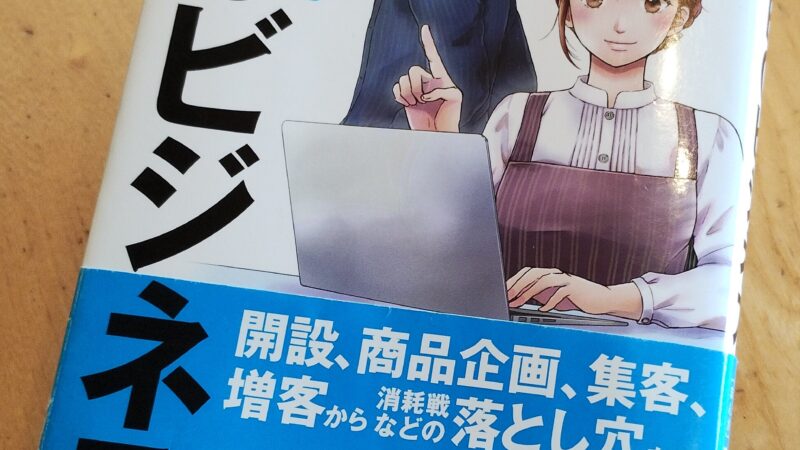

今回、紹介する本は、

仲山進也【著】 高田千種【まんが】さんが書かれた

まんがでわかるECビジネス

です。

この本は、

変化の激しいECビジネス業界の中で、20年間変わらなかったことを基本に、ECビジネスの本質が書かれています。

ECとは、

Electronics Commerce(電子商取引)

の略です。

ECという大きな枠組みの中には、あなたが普段目にするネットショップだけではありません。

情報発信を通じて商品やサービスを紹介するアフィリエイトブログも含まれます。

記事の結論はコレです。

ECビジネスにおいて

「20年間ずっと変わらない本質」を手に入れることができます。

「ネットショップ(ブログ)開設・集客」4つの誤解を解く

ネットショップやブログの立ち上げを考えている人と話していると、よくある誤解があると著者はいいます。

その誤解とは、以下の4つ。

1.ネットショップ立ち上げの期の誤解

2.ネットショップなら全国から注文が来るから売れるという誤解

3.アナログ人間だから、ネットショップは向いていないという誤解

4.「ネットショップが立ち上がったので注文を待つ」という誤解

それぞれ解説します。

1.ネットショップ立ち上げの誤解|ネット販売は特別なものではない

「ネットって何が売れるの?」

この質問をする人は、

「ネットだから売れるモノ、ネットでは売れないモノがある」

と、考えている傾向があります。

「服や靴なんて、試着しないとわからないからネットでは売れない」と思い、ネットに対して、未知の部分が多くて「恐れ」を抱きがち。

しかし、

基本的にはリアルの世界で売れるモノはネットでも売れます。

下記は、お客さんの「コレください」の一言を表で示したもの。

| 方法 | 販売方法 |

| 対面 | 対面販売 |

| 電話 | 電話販売 |

| ネット | ネット販売 |

上記のように、呼び方が変わり、売り方が変わるだけです。

ネットはそれほど「特別なもの」 ではないということを覚えておきましょう。

2.ネットなら全国から注文が来るから売れるという誤解|あなたのブログは世界中のお店と比べられる

自分の店(ブログで)紹介したら、どのぐらい売れるのかな?

と考える人は「ネットに出す」ことを「商品をWebサイトに登録して、カタログ通販のように注文できるようにすることだ」

と考えている傾向があります。

中には、

「全国から注文が来るだろうから、実はけっこう売れるんじゃないか」と期待してしまう場合も多いです。

たしかに、ネットには

距離の制約がありません。

しかし、逆に言うと、

あなたのネットショップやブログは、全国・全世界のお店と簡単に比べられてしまいます。

例えるなら、

「地方大会にも出ていないのに、いきなり全国大会に出る」

ようなもの。

ちなみに、全国レベルの大会はどれくらいか?

「100名を超える専任スタッフが、高いレベルで習熟した仕事をしている」

感じ。

それに比べて、個人ブロガーは一人。副業などの短い時間で作業する。

大して優位性もないままです。

そんなレベルの自分の店(ブログ)を選んでもらおうと思うのは、甘すぎるかもしれません。

では、いまさらネットショップやブログをやる価値はないのか?

それは、そうとも限りません。

同じ価格で同じ商品を扱っていても、売れる店とそうでない店があります。

その理由は、たったの1つ。

あなたのブログ戦略によって、売り上げが大きく変わるから。

やり方次第では、個人サイトである私たちにもチャンスがあります。

では、どうすればいいの?

と思う方は、

書評 【書評・超約】「ドリルを売るには穴を売れ」はブログ初心者の必読書|マーケティングの入門書はコレだ!

を読んでみてください。

きっと、あなただけにしか提供できない価値が見つかるはずです。

3.アナログ人間はネットショップは向いていないという誤解|実店舗で接客が上手い店員はネット販売でも売れる

1番もったいない誤解が、コレです。

「パソコンが苦手な自分は、ネットショップには向いていない」という考え。

しかし実は、

ネットショップやブログが上手くいく場合、パソコンが得意なだけの店員よりも接客が上手な店員のほうが、上手くいくことが多い」

と著者はいいます。

では、上手くいく人たちは、どんなことをやっているのか?

繁盛店の店員は

「当たり前」を「当たり前」にやっている

だけと答える方が、ほとんどです。

当たり前のこととは

商売の基本

ネットの向こう側にも

「自分と同じ感覚を持った人がいる」

ことを無意識であれ、理解しています。

ネットショップには、大きく分けると

自動販売機型

と

ショップ型

の二つがあります。

下記は、

分類、呼び方の傾向や特徴をまとめた表です。

| 分類 | 呼び方の傾向 | 特徴・説明 |

| 自動販売機型 | 「ECサイト」と呼ばれる | 買い物カゴ以降の決済、配達までが自動化されている。 お客様とのコミュニケーションが少ない。 |

| ネットショップ型 | 「ネットショップ」と呼ばれる | 実店舗と同じようにお客様とコミュニケーションを取りながら、対面販売的に運営される。 |

自動販売機型は、買い物かご以降の決済・配達を「ECサイト」と呼んでいます。

もう1つは、ショップ型のスタイル。

実店舗のように、お客さんとコミュニケーションを取りながら、対面販売のようなスタイルは「ネットショップ」と呼ばれます。

ネットショップを毛嫌いする人は、

- 「商売とは、顔と顔を合わせてするもの」

- 「モノを見ずに買ってもらうことは、ありえない」

と、誤解していることが多いです。

しかしECには、お客さんとコミュニケーションを大切にする「対面販売」のスタイルもあります。

そのことが分かれば、魅力的なショップ(ブログ)を作る意欲も出てくるでしょう。

4.「ネットショップが立ち上がったので注文を待つ」という誤解|個人ブログは太平洋の無人島にお店を出すようなもの

最初から、売れない1番の原因は

「ブログやサイトを立ち上げたことに満足して、集客し忘れている」

こと。

昔に比べて簡単になったとはいえ、初めてのブログやサイト制作は大仕事です。

最初から売れると思っているとサイトをオープンした瞬間、まんがの主人公のように

- 「できた―」と軽く燃え尽きる。

- 「あとは注文を待つだけ!」

となりがち。

期待する気持ちは十分に理解できます。

しかし、ブログにしてもWebのモール出店にしても、基本的に個人のネットショップというのは

「太平洋の無人島にお店を出す」

ようなもの。

ネットの広大な情報の海の中で、オープンしたての砂粒のように小さなサイトに気づく人は、ほぼいません。

ただし、ブログやネットショップの利点の1つは

「小さく始められること」

実店舗とちがい、大きな先行投資は必要ありません。計画通りに売れなかったとしても、すぐに撤退とはならない。

「とりあえず、やってみる。やりながら考える」姿勢のほうが、うまくいきやすいです。

ですから、

「最初は売れない」と思い、長い目で見ておくのがよいでしょう。

「お客さん視点」たった1つの誤解を解く|「長い商品ページがキライな人」が見落としているページの接客力不足

アクセスが増えてきたのに、商品やサービスが全然売れない場合、主な原因の1つは

「ページの接客力不足」

です。

情報が足りなくて、商品やサービスの価値・魅力を伝えきれていない場合が多い。

それを聞いて、

「商品やサービスのページが長いのはキライ」

と思った方もいるでしょう。

そういう人は、

「自動販売機型」の買い物が多い人と著者はいいます。

自動販売機型とは、

自分で買い物をするときに「買うものを決めてから買う」パターンであることがほとんど。

情報を集めて比較検討し、買うものを決めてからECサイトやブログにアクセスします。

「買うものが決まっている人」は、価格と納期、安心感で選びます。

要は、

- 安い

- 在庫もある

- スグ届く

- いつも買っている

ところで買う。

これをECサイト側からみると、同じ商品やサービスを扱っているサイトの中で、一番便利でなければ選ばれないことになります。

その場合、

個人や零細企業には勝ち目はありません

ですから、大企業でないかぎり「まだ買うものが決まっていない人」を相手に接客することが大切になる。

つまり、カタログのような商品ページではダメなのです。

逆に、

お客さんに「未知の価値」を伝えて理解、納得してもらうために、

- 分かりやすい表現を工夫する

- 丁寧に伝える

このような結果として、長いページが必要になるのです。ですから、あなたのサイトやブログに来てくれる人は

「どんな人なのか?」

を常に考える。

「お客さんが商品を買うときに、知りたいこと」を伝える。商品ページは、商品を売る場ではなく、買ってもらう

接客の場

という視点を持てれば、読者やお客さんの立場で考えられるようになるはずです。

「商品ページの作り方」2つの誤解を解く|購入決定までのハードルを下げる

ここからは、以下の2つを解説します。

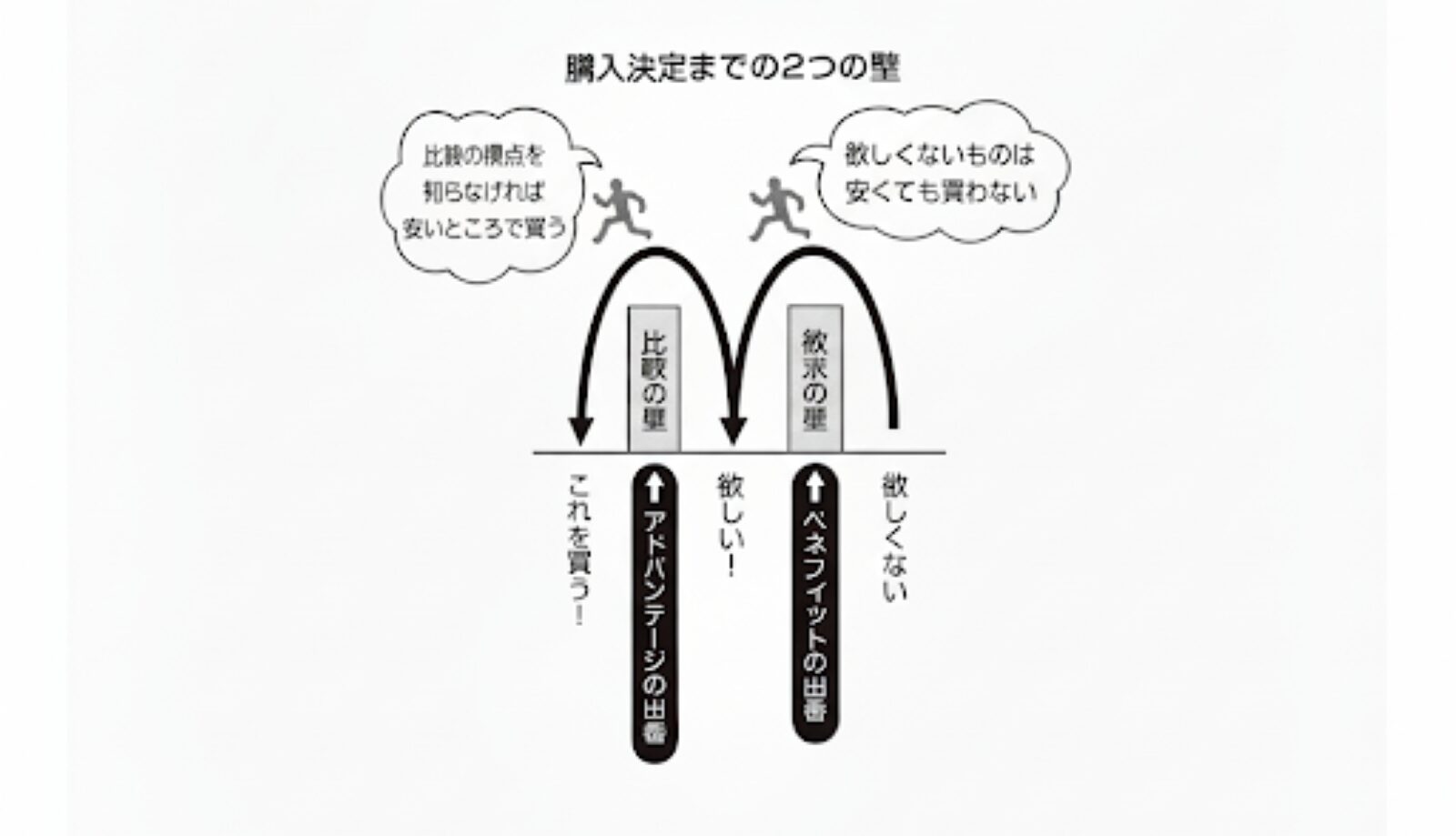

①購入決定までの2つの壁|欲求の壁と比較の壁

②売れる記事には「BASC(バスク)」がある

購買決定までの2つの壁|欲求の壁と比較の壁を超えてもらう

まんがの本編で出てきましたが、これは人がモノを買うときの意思決定プロセスで、2つの壁があります。

それは、

欲求の壁

と

比較の壁

です。

欲求の壁

読者が商品に対して「欲しい」「必要だ」と感じていないと、購入につながりません。ユーザーの関心や欲求が十分に高まっていない状態を「欲求の壁」があるといいます。

その壁を超えるためには、商品の魅力や価値をしっかり伝え、ユーザーの「欲しい」という気持ちを引き出すことがポイントです。

比較の壁

人は、「欲しい」と思った瞬間に「これください!」と言うわけではありません。

「欲しい」と思ったあとには、

「買うべきか、買わないでおこうか」

「今買うのと、後で買うのでは、どちらが得か」

「どの店で買うか」

など、いろいろな視点から比較モードに入ります。

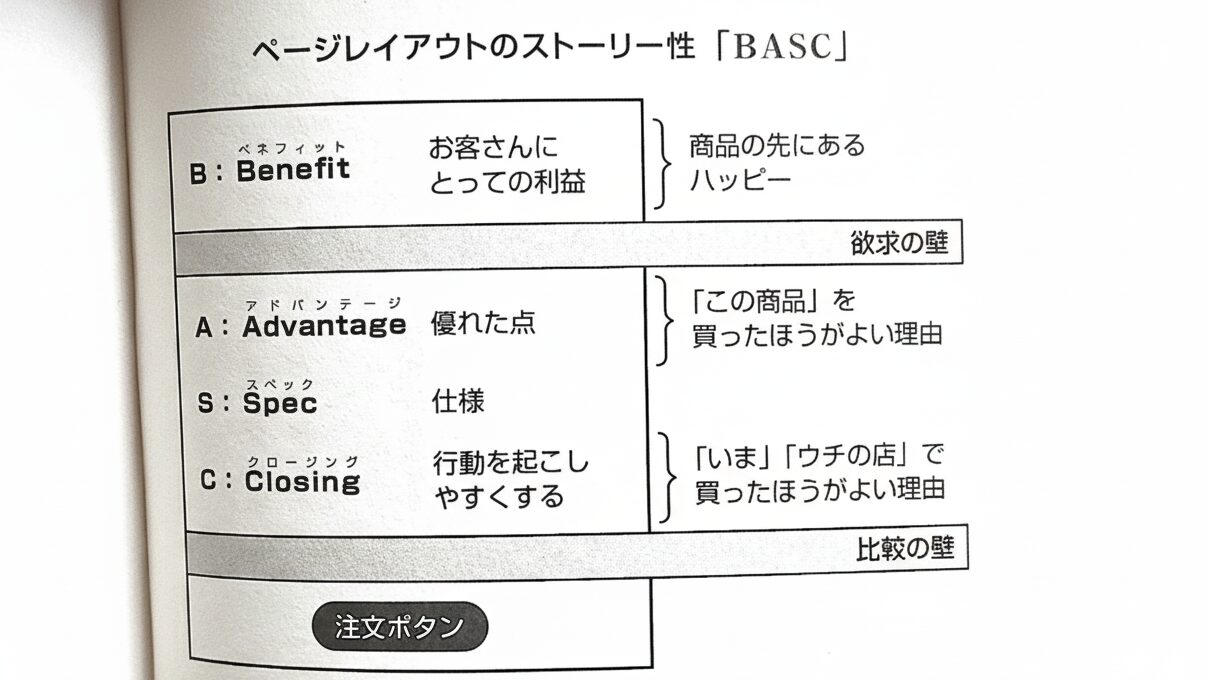

売れるページには「BASC」がある|ページレイアウトのストーリーを考える

BASC(バスク)とは、

読者の心を動かすための4つの言葉の頭文字を取ったもので、売り上げを伸ばすためには、商品ページにBASC(バスク)の要素を入れることが重要です。

BASC(バスク)

Benefit ベネフィット(利益):読者にとってのメリットや特典

Advantage アドバンテージ(優れた点):他の商品やサービスと比べて優れている点

Spec スペック (仕様):商品の具体的な特徴

Closing クロージング(行動を喚起):購入や申し込みなど、次のステップへ導く言葉

上記の順番で情報を提供することで、読者が自然と商品に興味をもち行動しやすくなります。

この考え方は、

「ページレイアウトにストーリー性を持たせる」発送にもつながります。

まるで物語のように、読者が最初から最後まで迷わず読み進められる構成を意識することで、情報の伝達力が高まり、商品への関心も深まるのです。

ただし、すべての要素を盛り込もうとすると、ページが長くなりがちです。

とはいえ、ページが長ければ良いページというものでもありません。

「ムダに長いページ」とBASCが適切に配置されたページ」はまったくの別物。

本当に良いページとは、必要な情報が整理され、読者が自然と行動したくなるような構成なのです。

まとめ|ネットでもリアルでも商売の本質は変わらない。

今回は、「まんがでわかるECビジネス」の中から

- 「ネットショップ(ブログ)解説・集客」4つの誤解を解く

- 「お客さんの視点」たった1つの誤解を解く|「長い商品ページがキライな人」が見落としているページの接客力不足

- 「商品ページの作り方」の2つの誤解を解く|購入決定までのハードルを下げる

をピックアップして解説しました。

「まんがでわかるECビジネス」について、まだまだ紹介できていない部分がたくさんあります。

今回の記事で、

「自分のブログにもっとECビジネスのことを活かしたい」と思った方は、ぜひ本書を手にとって読んでみてください。

このブログではWebライティング、ブログ運営に役立った本を書評をしています。

最新の記事を見逃さないためにも、ぜひブックマークをお願いします。

また次の記事でお会いしましょう!